图片版权归海洋与气象学院所有,未经授权严禁转载,严禁用于商业用途

1. 定义与概述

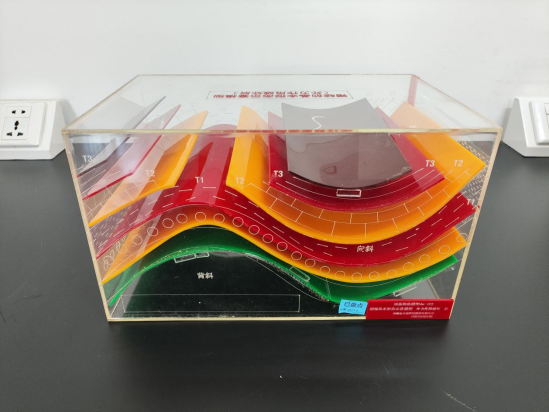

褶皱基本形态示意模型是地质学中用于展示岩石层在地壳运动影响下发生弯曲变形后形成的典型几何形状的示意图。这些模型帮助我们理解岩层如何响应构造应力而发生变形,而不破裂成碎片。常见的褶皱类型包括直立褶皱、斜歪褶皱、倒转褶皱、平卧褶皱和箱状褶皱等。

外力作用破坏后的褶皱是指原本完整的褶皱岩层,在遭受自然界的外部力量(如风化、侵蚀、沉积等)作用后,其形态和结构发生了改变的情况。这些外力可以削弱岩层的结构完整性,导致岩层出现破损、剥落或被移除的现象,从而改变了褶皱的原始特征。

2. 形成背景

褶皱形成背景:褶皱主要由地球内部板块间的相互作用引起,特别是当两个板块相向移动并发生碰撞时,接触区域产生的强大挤压力迫使这里的岩石层被迫变形,进而形成褶皱。此外,地球内部热对流也可能间接影响到地表的岩石层,促使它们发生弯曲变化。

外力作用破坏背景:随着时间推移,褶皱岩层暴露于地表后会受到各种外力作用的影响。气候条件(如温度变化、降雨)、生物活动(如植物根系生长)、重力作用以及人类活动等都可以加速岩石的风化和侵蚀过程。例如,在山区,频繁的降水可能会引发泥石流,带走松散的岩石碎屑;而在干旱地区,昼夜温差大的环境会导致岩石因热胀冷缩而逐渐破碎。

3. 特征描述

褶皱基本形态特征

直立褶皱:枢纽几乎垂直地面,两翼倾角大致相等且相对倾斜。

斜歪褶皱:枢纽倾斜,两侧翼部的角度不一致。

倒转褶皱:一翼因为过大的压力翻转,使得原本位于下方的岩层现在处于上方位置。

平卧褶皱:枢纽几乎平行于地面,两翼近乎水平或略微倾斜。

箱状褶皱:顶部为拱形或圆顶状,两侧翼部向外倾斜。

外力作用破坏后的特征

风化作用后的特征:

物理风化:岩石表面变得粗糙,出现裂缝增多,有时可见到分层剥落的现象。

化学风化:某些矿物溶解或转变成其他物质,使岩石变质或软化,尤其是在富含水分和二氧化碳的环境中。

生物风化:植物根系扩展进入岩石裂缝,进一步扩大了裂缝,同时微生物活动也能加速岩石分解。

侵蚀作用后的特征:

河流侵蚀:在褶皱山脉中,河流往往沿着较软弱的岩层侵蚀,形成V形河谷或其他地形特征。

冰川侵蚀:冰川通过磨蚀和拔蚀作用,能够切割出U形谷、冰斗等特殊地貌。

风蚀作用:在干旱地区,强风携带沙粒刮擦岩石表面,造成岩层表面光滑或形成风蚀蘑菇等地貌。

沉积作用后的特征:

覆盖沉积:在外力作用下,被侵蚀下来的物质会在低洼地带沉积下来,有时会覆盖原有的褶皱岩层,改变地表景观。

填平作用:随着沉积物的不断积累,原本崎岖的地貌逐渐被填平,减少了褶皱的明显度。

版权归海洋与气象学院所有,未经授权严禁转载,严禁用于商业用途